個人や企業が、利益や税金を計算するのに必須となるのが会計システム(ソフト)への仕訳入力です。この作業をどれだけ効率的にこなすことができるかが、経理部門にとっての生命線となります。

シンプルな取引しかない個人事業主は、シンプルに仕訳入力をしているケースが多いです。しかし、企業は規模が大きくなるほど、工夫をして効率的に会計システムに仕訳を登録する方法を採用します。

大企業は、大別して4つのパターンで仕訳を入力しており、その内容をご紹介します。

もくじ

個人事業主や小規模法人の仕訳の入力方法

もっともシンプルな仕訳処理は、「担当者による会計ソフトへの直接入力」で1つ1つ仕訳入力をするというものです。

規模の小さい商売をしている場合、複雑な取引が少なく、月間で必要な仕訳の数も少なくなります。そのような環境であれば、すべての仕訳で会計ソフトへの直接入力という方法で処理できます。

以下で紹介するような、効率的な仕訳登録するための仕組みを構築するにはお金が掛かります。しかし、お金を掛けてまで効率化するメリットがなければ、素直に会計ソフトを使うだけで十分です。

大企業の仕訳の入力方法4パターン

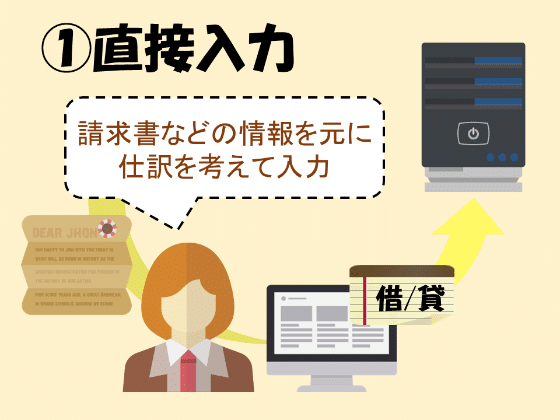

会計ソフトへの直接入力

大企業でも、もっともマニュアル的な仕訳の登録方法である「担当者による会計ソフトへの直接入力」は必ず行われています。

取引先から紙面でしか発行されない請求書、領収書に対しては、どうしても人が読み、それをデータ化する作業が必要となります。

また、取引自体が複雑で、人が読み解き理解しなければ、会計仕訳が決められないものがあります。その場合も、人が情報を集約し、適切な仕訳を考えてから会計ソフトに登録する必要があります。

しかし、このパターンのように、人の手数を割いたり、人が考えるという業務は、極力なくしてしまった方が効率的となります。人の作業というのはミスが発生する可能性があり、チェックをするにしてもそのための時間、作業が必要となるためです。

多くの企業では、以下にあるような、効率的な会計システムへの登録方法を採用しています。

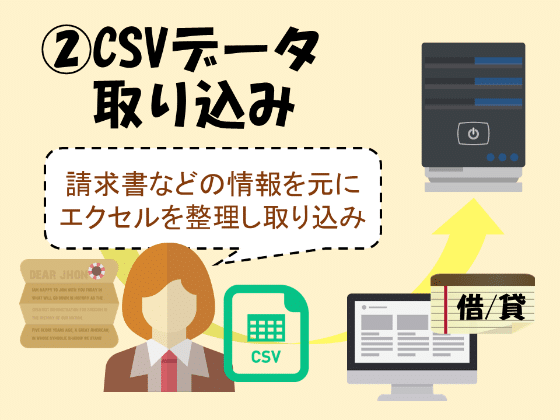

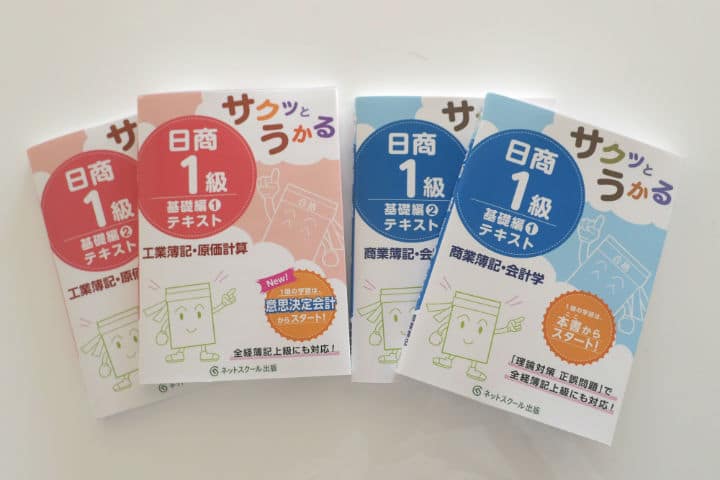

CSVデータ取り込み

実務ではよく目にするデータの保存形式のなかに、CSVという拡張子があります。エクセルファイルの保存形式の1つと考えて頂いて大丈夫です。

会計ソフトに仕訳を直接打ち込むのではなく、数字の集計や情報の編集がしやすいエクセルで仕訳を整理します。エクセルで作った仕訳データを会計ソフトにアップロードすることで仕訳入力を省略するという方法です。

1つの仕訳を処理する際、必要な情報が多い場合や、行数の多い仕訳を処理するときに効率的です。

ただし、アップロードするCSVデータは、使用する会計ソフト側で決められたレイアウトでデータを作成する必要があります。また、あくまでエクセルを編集するのは人間なので、作業ミスのリスクと手間は避けられません。

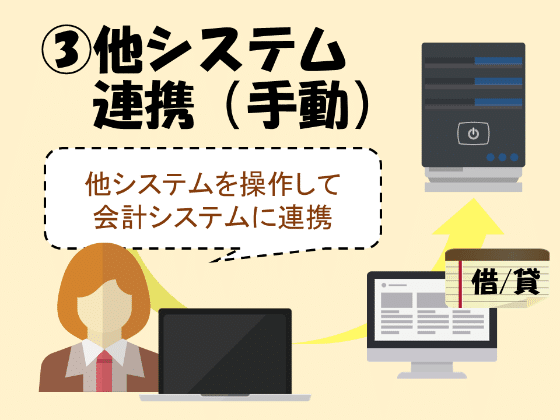

他のシステムからの連携(手動)

事業規模がある程度大きい企業、インターネットを介して取引をしている企業など、主要な取引を専用のシステムで管理しています。

会計システムはあくまで経理のためにありますが、事業を行ううえで数字を管理しているシステムが別に存在しています。

上記のような、会計システムとは別のシステムが管理する月間のデータを取りまとめ、仕訳データとして会計システムに情報を流すことで仕訳処理を自動化できます(=会計連携)。

自動化といっても、完全自動化とまではいかず、情報を流す前に人がシステムで情報を整理したり、確認しなくてはいけないものが多いです。

それでも人がいちいち考えなくても、正しく管理されたデータさえあれば会計処理が進むというのは、非常に効率的です。

会計システムと別のシステムをデータ連携させ仕訳を登録するという仕組みは、使えば何とも便利です。しかし、何のインプットもなしに、機械(システム)が勝手に考えて仕訳を作ってくれるわけではありません。

必ずシステムに対し「どのような情報に対してはどの勘定科目で処理する」という定義を決めてあげる必要があります。仕組みを作るときに、そこだけは人が予め設定してあげる必要があります。

逆に言えば、正しく定義さえしてあげれば、あとは自動で正しい仕訳を作ってくれます。

最初に仕組み作りをする労力以上に、その後何年、何十年と続く効率化による効果が出るのであれば採用すべき仕訳入力方法です。

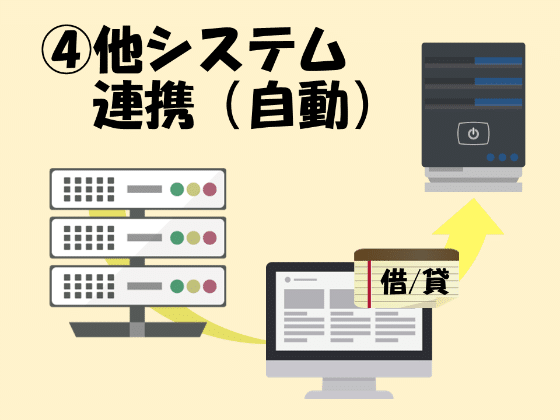

他のシステムからの連携(自動)

究極的に目指したいのは、人の手を介さずに正しい仕訳が会計システムに登録されることです。

会計システムとは別のシステムから、何をせずとも毎月自動で取引データが仕訳として受け渡され、会計データベースに反映されるのが1つの理想です。

③の手動による会計連携を、さらに一歩踏み込んだ仕訳入力方法です。毎月、取引が行われるなかで生成されるシステム内のデータが、人によるチェック作業や操作を必要としないものであれば可能となります。

実現するためには「企業の数字を管理するシステム(③と同じ)」のなかで、以下の要件を満たす必要があります。

- 取引データ作成の段階で様々なチェックが掛かるように仕組み作されている

- 経理の締め日(月末)までのデータが出揃いスケジュールを決めた運用がなされる

仕訳入力を完全自動とするには、性質的に「できる取引」と「できない取引」があるのが実情です。

仕訳入力の効率化は経理業務の生命線

効率化することでミスが減り時間が増える

①~④まで、仕訳の入力方法を大別してご説明しました。順々に効率的なパターンとなっています。

私たち経理部門の人間が、こうして仕訳入力の作業を効率化を検討する理由は何でしょうか。何も趣味で少々手の込んだ仕組みを作っているわけではありません。

- 人が作業をすることで発生するミスのリスクが減る

- ミスのリスクがある仕訳をチェックする業務が減る

- 作業者もチェック者も仕訳にかける時間が減る

- 手書きではなくデータで資料が残るようになる

効率化には絶対的なメリットがあります。それに対し、効率化の仕組み作りに必要なコストと天秤に掛けて、どのような改善方法を採用するべきかを検討します。

そのような検討は、常に“気付き”から生まれます。日常の業務を惰性でやらず、感度を上げて取り組むことで見つけることができます。

創出した時間は事業(本業)や戦略的な仕事に費やす

経理部門の人間にとって、効率化により創出された時間をどのようなことに使うべきでしょうか。

現状、残業しているのなら、もちろん早く帰ればいいと思います。私は、プライベートなことに時間を使った方が豊かな人生を送れると思っています。

しかし、もし時間を就業時間に充てられるなら、その分を事業活動(儲けを増やす直接部門の仕事)をしたり、戦略的な仕事をすることが期待されます。

間接部門の仕事が減り、直接部門に割ける人員が増えれば、その企業の利益を増やすことができます。

また、経理部門のなかで、分析型や提案型の仕事ができていないのであれば、そのような戦略的な仕事に取り組むことも有効です。事業活動をしている部門に、より充実した分析を提供することで、どの様な商品を売ったら儲けるか、何が課題となているかを伝えることで、企業の利益を増やします。

仕訳入力の作業工数は、企業にもよりますがそれなりのボリュームです。効率化により見直すことで、経理部門が会社に貢献をすることができます。

自社開発のものもあれば、システム会社がパッケージ販売しているシステムもあります。